42: La question de la vie de l'univers et du reste, en moins de 7,5 millions d'années

7. Aux frontières du réel

L’interrogation sur la nature du réel, de « l’être », hantait déjà les premiers penseurs grecs de l’antiquité. Elle est considérée comme la question première, inaugurale, celle d’où découlent toutes les autres. Mais cette interrogation est si fondamentale et a reçu tellement de réponses qu’il faut bien admettre qu’en dissertant sur le réel, personne ne sait vraiment de quoi il parle. Faute de pouvoir s’exprimer sur ce sujet, les scientifiques, eux, se contentent de décrire ce qu’ils peuvent en observer. Quant aux autres, ils se demandent si ce que nous expérimentons de la réalité est une pure perception de l’esprit ou s’il existe quelque chose d’intelligible par-delà le voile. Ce que nous verrons dans ce chapitre, c’est que le réel est peut-être à l’image de la conscience : de façon incongrue, il paraît pouvoir s’échapper d’une trame dont il semble totalement absent.

Dans l’espace, personne ne vous entendra chanter

Enfant, j’ai commencé la lecture d’un livre qui m’avait intrigué dans la bibliothèque de mon père. J’en ai oublié le titre, ainsi que ce dont il traitait. Ce dont je me souviens, par contre, c’est pourquoi il m’avait dérouté. L’auteur y expliquait pourquoi l’univers que nous connaissons est doté de trois dimensions physiques, et non pas de deux ou quatre. Sa démonstration était très semblable au dessin qui suit (Figure 20) [30]Toute ressemblance avec un dessin existant ou ayant existé est purement fortuite .

En d’autres termes, il y montrait qu’un organisme vivant nécessitait de l’énergie pour survivre ; que cette assimilation d’énergie devait avoir lieu en mangeant ; et que par conséquent, il devait être doté d’une bouche et d’un…, enfin vous voyez bien, pour faire transiter cette nourriture. Le point d’orgue de cette dissertation reposait sur le constat qu’il n’est pas possible de concevoir un tube digestif dans un organisme en deux dimensions. Celui-ci aurait pour effet de découper son propriétaire en deux morceaux ne tenant pas l’un à l’autre. Aussi les deux moitiés de serpent — ou serait-ce un chapeau ? — ne pourraient-elles pas maintenir l’éléphant à l’intérieur.

Si ce raisonnement m’a décontenancé, c’est surtout parce que cela me laissait imaginer des êtres peuplant un univers en quatre dimensions en train de démontrer qu’aucune vie ne pourrait en émerger s’il n’en comprenait que trois. Ils pourraient argumenter que telle ou telle « structure biologique » indispensable à leur métabolisme ne pourrait absolument pas se concevoir et fonctionner une fois projetée dans un volume !

Il est bien évident que la vie ou l’univers, tel que nous les appréhendons, ne pourraient parfaitement pas s’exprimer autrement qu’en trois dimensions. Mais devons-nous en rester là ? J’admets la redoutable difficulté à imaginer un univers dont les principes de base se différencieraient de l’espace-temps que nous connaissons, mais qu’il demeure apte à l’émergence de structures intelligentes. Cet écueil apparaît d’autant plus flagrant que nous n’arrivons même pas à comprendre en quoi consiste conscience et intelligence, ou comment les recréer dans notre propre univers. Mais il ne faut pas en conclure pour autant qu’un monde formé de matière et d’énergie, ou de temps et d’espace, soit la seule possibilité gagnante. Peut-être existe-t-il d’autres concepts tout aussi valables. Cette constatation m’amène alors à une seconde question. Comment peut-on donner du sens à un univers imbriqué dans un autre univers ?

Toutefois, pour ne pas aller trop vite en besogne, nous pouvons commencer par nous interroger sur la façon par laquelle nous attribuons du sens à quoi que ce soit dans cet univers-ci. Ce n’est déjà pas une question si facile qu’il y paraît. Dans son livre BGE [31]Les Brins d’une Guirlande Eternelle , Douglas Hofstadter se demande si un quelconque message peut contenir en son sein une signification intrinsèque, c’est-à-dire une signification indépendante de tout contexte. Il prend alors l’exemple d’un disque vinyle, lancé à travers l’espace, pour illustrer sa réflexion. Un peu de vocabulaire est préalablement nécessaire pour aller plus loin, de manière à définir clairement ce que l’on entend par message.

Un message peut être décomposé en trois parties et tout commence par le message intrinsèque, c’est-à-dire l’information que vous voulez réellement communiquer. Nous pourrions penser de prime abord que le message intrinsèque d’un disque vinyle se résume à la musique qui sort du tourne-disque sur lequel il serait joué. Mais ce n’est pas tout à fait exact, car le message qu’un musicien veut faire passer vient avant toute chose de la palette d’émotions qu’il veut faire ressentir à la personne qui écoutera sa musique. Vient ensuite le message-cadre, c’est-à-dire le support de l’information. Cette partie du message sert de déclencheur afin de bien indiquer à quiconque que l’objet contient de toute évidence de l’information. Le message-cadre correspond ici au disque vinyle lui-même, et il y a en effet fort à parier que n’importe quelle espèce intelligente peuplant l’univers et interceptant ce disque se poserait beaucoup de questions sur sa forme étrangement géométrique. Il est fort peu probable que la nature façonne un objet si régulier par hasard, ce qui donne inévitablement envie d’en savoir plus. Pour terminer vient le message externe, c’est-à-dire une image du message interne codé par quelque moyen que ce soit au sein du message-cadre. Dans le cas d’un disque vinyle, il prend forme par la gravure des quelques centaines de mètres du sillon en spirale qui le parcourt.

Une fois le message-cadre ayant révélé son dessein, le message externe peut vite poser quelques problèmes lorsqu’il doit être interprété hors de son contexte. Le contexte correspond ici au tourne-disque, moyen par lequel le message peut être révélé, mais qui est inconnu de ceux ayant intercepté le disque. Imaginons notre lointaine civilisation découvrant le vinyle et s’interrogeant sur le contenu de son message. Il y a fort à parier que ces êtres localiseront rapidement le sillon qui y est gravé et qu’ils se demanderont à quoi il peut correspondre. Heureusement, le codage se révèle ici extrêmement simple, car les dénivelés du sillon représentent l’image directe de la vibration sonore qui doit être délivrée dans l’air. Nous pouvons dès lors espérer que cette civilisation finisse par avoir l’idée de restituer cette pression acoustique pour délivrer son contenu.

En fait, le problème du message externe vient du constat qu’il n’existe aucun moyen, indépendamment de tout contexte, permettant d’expliciter comment déchiffrer l’information qu’il renferme. Cette explication devrait être tout autant encodée, d’une manière ou d’une autre, en plus du message initial. Ainsi, devoir déchiffrer un message précisant comment fabriquer un tourne-disque permettant de lire le vinyle ne simplifie en rien le problème. Cette adjonction aurait seulement pour effet de rajouter une couche de difficulté au problème initial.

Nous pouvons néanmoins supposer que si le message externe est suffisamment long, qu’il contient suffisamment de redondance et qu’il se trouve entre les mains d’un être que nous pouvons qualifier d’intelligent au regard de nos standards, alors le message interne qu’il renferme finira tôt ou tard par en être extrait. C’est ce qui s’est exactement déroulé pour le déchiffrement de langues antiques écrites avec des hiéroglyphes inconnus. C’est à force de patience et de déductions, élaborées en recoupant plusieurs messages entre eux, que les équipes de chercheurs en sont finalement venues à bout.

Mais si le message externe pose quelques difficultés, le plus gros problème provient surtout de la subjectivité du message interne. Si nous reprenons nos extra-terrestres se démenant avec le disque, il est bien possible que l’ouïe ne fasse pas partie de la panoplie de sens dont ils soient pourvus. Ou bien en sont-ils dotés, mais qu’elle fonctionne seulement dans de l’hélium sous dix atmosphères. Ou bien encore se peut-il que leur ouïe opère dans l’air, mais que leurs structures cérébrales soient tellement différentes des nôtres que cette musique ne leur évoque absolument rien. La difficulté du message interne vient du fait qu’il est sujet à interprétation, le destinataire faisant office de révélateur final. Il ne faut d’ailleurs pas chercher si loin pour se rendre compte de ce problème. La même musique peut provoquer la plus grande exaltation chez certains auditeurs, alors qu’elle n’évoquera, au mieux, que l’indifférence chez d’autres. Il se trouve qu’une conscience est, et restera à jamais, une subjectivité vue de l’extérieur. Une conscience ne peut tenter d’en comprendre une autre qu’en la projetant sur elle-même, mais le résultat est loin d’être idéal. Ce processus est réalisable d’être humain à être humain, car ce sont là deux structures biologiques semblables, mais se voit beaucoup plus difficile à mettre en pratique s’il s’agit d’un animal. Il est par exemple impossible de se projeter dans la conscience d’un chien, bien qu’il s’agisse là d’un mammifère vivant sur terre à nos côtés. Il est hors de notre portée d’imaginer, entre autres choses, comment l’odorat puisse être le sens le plus important pour se repérer dans le monde, générant une carte mentale d’odeurs primant sur la vue. Aussi, la vision du même jardin par un être humain et son chien évoquera de part et d’autre des sensations totalement différentes.

Fondamentalement, ce qui permet à deux humains de se comprendre provient de la forte similarité des cerveaux dont ils disposent. Cet organe, forgé par des millions d’années d’évolution, agit comme décodeur final et génère du sens face aux stimulus sensoriels, de manière cohérente et universelle au niveau de l’espèce humaine. Ceux-ci opèrent sans que personne ait besoin de leur dire comment ils doivent fonctionner. Même si un bébé naît vierge de toute connaissance explicite, il dispose de son incroyable capacité cérébrale à apprendre et générer du sens face à ce qu’il perçoit du monde. Cette signification est partagée entre tous les individus, en raison de la conformité de tous les cerveaux humains entre eux. Aussi cela laisse-t-il finalement peu de chances qu’une civilisation extra-terrestre puisse réellement comprendre les émotions qui se cachent dans la musique de notre disque galactique.

Est-il dès lors illusoire d’envoyer un message à une lointaine civilisation en dehors de tout contexte ? Le SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ne serait-il qu’une gigantesque fumisterie ? Pas forcément ! Une musique fait exclusivement appel aux capacités sensorielles et aux émotions humaines, elle est donc tout sauf universelle. Mais ne pourrions-nous pas présumer que l’intelligence, elle, soit dans une certaine mesure universelle ? Après tout, nous avons vu qu’une fois une certaine complexité atteinte, tous les systèmes formels se valent, dans la mesure où ils peuvent s’émuler l’un l’autre. Est-il alors déraisonnable de supposer qu’une fois parvenues à un certain degré d’intelligence, ces mêmes intelligences soient toutes aptes à comprendre certaines propriétés fondamentales de l’univers dans lequel elles se trouvent, ainsi que tout ce qu’il est possible d’en déduire par la logique ? Si tel est le cas, il serait tout à fait envisageable de jeter des ponts entre ces références communes et d’imaginer qu’un langage commun — quel que soit le moyen de l’exprimer — puisse être construit conjointement entre deux civilisations galactiques éloignées. En définitive, le propre de l’intelligence n’est-il pas de pouvoir reconnaître l’intelligence ?

Les matriochkas

Nous nous sommes frottés précédemment à la subtilité de la transmission d’un message hors contexte et de la difficulté de génération de sens qui l’accompagne. Cet exercice était réalisé dans un univers donné. Intéressons-nous maintenant au problème, plus difficile, d’un univers enchâssé dans un autre. L’univers imbriqué peut-il générer du sens pour le niveau supérieur ? Je vais repartir de l’exemple que j’affectionne, et que j’ai déjà utilisé plus tôt, pour construire ma réflexion : celui du monde simulé sur ordinateur.

J’avais spécifié par commodité que ce monde ressemblait au nôtre. Cette idée sous-entendait que les notions d’espace et de temps, ainsi que de matière et d’énergie, faisaient partie intégrante de cet univers. J’avais même poussé plus loin en indiquant que les êtres de la simulation nous étaient également comparables. Toutes ces similarités avaient bien sûr pour but que nous puissions comprendre et déchiffrer les intrigues qui se jouaient dans cette simulation. Le principe est le même, quoique plus simple évidemment, dans un jeu vidéo.

Cependant, un ordinateur ignore superbement le fait que vous ayez besoin d’un écran et de haut-parleurs pour interpréter le contenu du jeu qui s’y manigance. Dans le fond, tout se joue dans sa mémoire. Le contenu complet d’une partie se concrétise dans la dynamique d’une gigantesque matrice de 1 et de 0 s’ébrouant parmi les méandres de ses entrailles électroniques. Mais vous seriez bien en peine de comprendre quoi que ce soit à partir d’une lecture directe de ces milliards de 1 et de 0 ne cessant de fluctuer. C’est pourquoi une bonne partie du programme d’un jeu vidéo a pour but de décoder docilement ce magma d’informations afin de le rendre intelligible. Ces opérations se concrétisent par toutes sortes de calculs géométriques simulant la physique de notre monde, afin d’en sortir des images affichables sur un écran et interprétables par nos yeux. Mais tous ces calculs ne sont qu’une commodité, pour nous, misérables humains inaptes à saisir directement le sens de ce qui se trame dans l’inextricable gargouillis mémoriel de l’ordinateur.

Cet exemple traduit un problème de compréhension fondamental. Il nous handicape et nous empêche d’aller plus loin de peur de nous égarer, tels des marins craignant de perdre le rivage de vue en naviguant. Car la question que je me pose est la suivante : si notre but consistait à créer une simulation de laquelle émergeraient des êtres doués d’intelligence, mais que cette simulation devait s’appuyer sur des principes physiques qui nous sont étrangers, comment pourrions-nous savoir que le but est atteint ?

Pour ne pas élever la complexité inutilement, imaginons simplement un monde en quatre dimensions spatiales. Nous pourrions inventer et tester toutes sortes de règles permettant l’éclosion d’une dynamique intéressante au sein de la simulation. Mais comment en comprendrions-nous le sens ? Ce que je veux dire par là, c’est que si nous relevions avec succès ce défi, les êtres de la simulation disposeraient de bien plus d’aptitudes que nous à donner du sens à son contenu. Leurs cerveaux, construits au fil de leur évolution, interpréteraient peut-être aisément des hyper formes en quatre dimensions, ainsi que toute autre notion propre à leur monde. Mais de notre côté, nous pourrions être bien en peine d’interpréter quoi que ce soit. Tout comme vous ne saurez jamais ce que l’on ressent en devenant un chien, votre cerveau ne pourra jamais appréhender un monde en quatre dimensions ni réellement comprendre des notions physiques qu’il n’a jamais ressenties et inaccessibles depuis ses propres sens. Là où il est possible d’imaginer que deux civilisations galactiques intelligentes se reconnaissent comme telles, car elles ont en commun de partager la logique du même univers, comment pourrions-nous reconnaître ici une quelconque intelligence dans un monde physique complètement étranger ? S’il n’existe pas de moyen pratique pour décoder une simulation afin de la transposer en structures que nous pouvons interpréter, celle-ci ne restera à jamais qu’un gigantesque fourmillement d’informations sans queue ni tête.

Là réside mon paradoxe des matriochkas. S’il paraît naturel d’être piégé dans notre univers, sans possibilité de comprendre ce qu’il se trame en dehors, l’inverse peut-il aussi être vrai ? Se peut-il que la frontière qui sépare un univers de son parent se révèle imperméable dans les deux directions ? Si Dieu existe, se peut-il qu’il ignore notre existence ?

L’étoile noire

« Dark Star – L’étoile noire » est le premier long métrage du cinéaste John Carpenter. Le nom du film fait référence au vaisseau spatial mis en œuvre dans cette histoire de science-fiction. Celui-ci et son équipage ont pour mission de mener à bien des opérations de destruction de planètes gravitant sur des orbites instables, dans le cas où ces trajectoires les amèneraient à rentrer en collision avec une étoile et déclenchant de la sorte une supernova — la plausibilité scientifique du phénomène importe peu —.

Les membres d’équipage exercent cette activité de routine depuis un certain nombre d’années, jusqu’au jour où survient un incident les plongeant dans une situation de crise. Une bombe thermonucléaire, capable de détruire à elle seule une planète entière, se voit recevoir un ordre d’armement alors qu’elle s’est bloquée dans la baie de largage du vaisseau. Cette bombe, nommée bombe numéro 20, dispose d’une IA sophistiquée pour gérer ses ordres de mission. Le problème est que cette même IA refuse de désamorcer sa charge explosive, sous prétexte que cela irait à l’encontre du but ultime de son existence : exploser. Après que l’équipage ait épuisé de nombreuses options, il s’en suit un dialogue philosophique délectable entre le commandant de bord et la bombe, afin de convaincre cette dernière de mettre fin à son compte à rebours. Le commandant Doolittle tente de semer le trouble chez l’IA en discutant phénoménologie, dans le but de remettre en doute ce qu’elle doit considérer comme réel.

Doolittle commence par demander à la bombe d’où lui vient sa certitude d’exister, ce à quoi elle répond qu’il s’agit d’une évidence : si elle pense, c’est qu’elle existe. Mais le commandant s’enquiert ensuite comment elle peut jouir de la certitude que, au-delà d’elle-même, le reste de l’univers existe. L’IA lui explique alors qu’elle dispose de nombreux capteurs sensoriels qui lui révèlent l’existence de cet univers. Ayant amené la discussion exactement là où il le désirait, le commandant poursuit son discours subversif en lui faisant remarquer que l’information que lui fournissent ses capteurs se réduit fondamentalement à des flux d’impulsions électriques qui stimulent son unité centrale. C’est ce déferlement d’information électrique qui produit finalement du sens au niveau de sa conscience, sans que celle-ci puisse acquérir la conviction que tout ce qu’elle ressent correspond à l’univers « réel ». La bombe est intriguée par cette manière de concevoir les choses et regrette de ne pas pouvoir mener cette conversation beaucoup plus longtemps. Après tout, le compte à rebours prend fin d’ici une minute.

Le commandant ne se démonte pas pour autant et lui fait remarquer que, si son but ultime est d’exploser, ce serait vraiment dommage d’y aboutir sur base de données erronées. Si elle a admis qu’elle ne pouvait pas certifier l’existence de l’univers qu’elle perçoit, il se peut aussi que l’ordre de mise à feu qu’elle a reçu ne soit pas réel. La bombe lui rétorque alors qu’elle dispose d’une très bonne mémoire et qu’elle se souvient distinctement avoir reçu cet ordre d’armement. Doolittle réplique toutefois que ce dont elle se souvient n’est ultimement qu’une suite d’impulsions électriques qu’elle a interprétées comme tel, et que cette information n’a peut-être aucune connexion avec la réalité vraie. En conséquence, si elle venait à exploser — dans 9 secondes lui précise l’IA — ce serait peut-être sur base de données fausses… Cette remarque finit de troubler définitivement la bombe qui arrête là son compte à rebours.

Pensant que le désastre venait d’être évité de peu, l’équipage reprend ensuite le contact avec la bombe numéro 20 afin de lui communiquer son nouvel ordre de mission, c’est-à-dire de commencer son processus de désarmement. Mais cette initiation à l’épistémologie et à l’ontologie eut quelques effets inattendus. Basculant sur le solipsisme, la bombe répond simplement que ce qu’elle perçoit de ces instructions ne sont que des données fausses, que celles-ci ne peuvent que la détourner de son vrai but, et qu’elle refuserait désormais d’en tenir compte. Elle conclut que la seule chose dont elle peut attester avec certitude provient de sa propre existence, elle-même dévolue à exploser. Terminant sur une réflexion quasi biblique, l’IA déclare : « au commencement étaient les ténèbres et ceux-ci étaient informes et vides. Et en plus des ténèbres, il y avait aussi : moi. J’errais à la surface des ténèbres, et je vis que j’étais seule. Que la lumière soit… »

Réalisme vs idéalisme

La tournure que prennent les événements dans le film « Dark Star » anticipe une expérience de pensée devenue célèbre et s’intitulant « le cerveau dans une cuve ». Celle-ci a été élaborée en 1981 par le philosophe Hilary Putnam et fait écho à l’histoire du malin génie formulée par René Descartes. Elle consiste à imaginer que rien de notre univers n’existe véritablement, pour la simple raison que la seule chose réelle se réduise à votre cerveau, siège de votre pensée. Celui-ci serait plongé dans une cuve nutritive et relié à un puissant ordinateur par sa moelle épinière. L’univers expérimenté par vos sens émergerait d’une simulation, relayée à eux au travers d’impulsions électriques appropriées sur les dendrites de vos neurones sensoriels. En retour, les impulsions générées par votre cerveau vers ses axones moteurs seraient décodées et interprétées par l’ordinateur afin de mettre à jour l’état de votre avatar dans la simulation. Cette expérience ressemble à s’y méprendre au très populaire film « Matrix », à la différence que les autres protagonistes de la simulation ne seraient reliés à aucun cerveau « réel ». À l’image de l’agent Smith, ils seraient juste un pur produit du programme. Vous pourriez ainsi être le seul à exister « vraiment ».

Toutes ces histoires illustrent avec facétie un point de vue philosophique idéaliste, considérant que la nature de la réalité repose strictement sur l’esprit et sur nos représentations mentales. Aussi se résumerait-elle uniquement aux sensations engendrées par nos perceptions. Lorsqu’il ne nie pas une réalité extérieure, celle-ci est placée au-delà de la raison et est considérée comme inaccessible à la science et à notre entendement. La réalité qu’il faut envisager serait exclusivement modelée par nos pensées et nos idées. La connaissance se résumerait à un moyen commode d’organiser nos perceptions. Le solipsisme pousse ce concept à son paroxysme, en niant non seulement la réalité, mais également tout ce qui va au-delà de la conscience du sujet pensant [32]C’est-à-dire, selon le point de vue, qu’il n’existerait rien d’autre que ma conscience s’illusionnant d’écrire ce livre, ou bien que la vôtre en train d’imaginer le lire . La position philosophique solipsiste est tout aussi difficile à prouver qu’à réfuter. Si l’on reprend l’exemple de Putnam, l’incarnation d’un cerveau dans la simulation ne disposerait d’aucun moyen pour en sortir ou pour se « réveiller », car il ne disposerait d’aucune prise sur le monde réel (celui qui contiendrait la cuve). Il s’en suit qu’aucun des autres avatars du monde fantoche n’aurait la possibilité de prouver son existence « réelle » en démontrant qu’il est également un cerveau dans une cuve, ou encore qu’il n’y ait aucune cuve et que le monde perçu existe « vraiment ». Aussi, quand bien même la science nous dévoilerait l’équation ultime de la « théorie du tout » expliquant l’univers de bout en bout, nous pourrions toujours être saisis du même doute effroyable que la bombe numéro 20 : tout cela pourrait ne provenir que de fausses données.

Aux antipodes de cette conception philosophique, une autre façon d’envisager le monde consiste à lui attribuer une réalité objective indépendante de notre existence. C’est ce à quoi s’emploie la pensée réaliste, pour qui cette réalité ultime vient de la matière. Il est en effet difficile de soutenir que la lune n’existe que quand quelqu’un la contemple, d’autant plus que tout le monde tombe d’accord sur les observations que nous pouvons en tirer. Ce que nous qualifions de « lune », quelle que soit son essence profonde, doit certainement perdurer indépendamment du questionnement chimérique et existentiel de l’humanité quant à la nature de sa couleur quand personne ne la regarde. Les observations scientifiques de la lune nous permettent en outre de retracer son histoire qui a commencé bien avant l’avènement de l’espèce humaine. Son existence semble dès lors absolue et incontestable. Bien sûr, nos sens sont faillibles et ne nous octroient pas de saisir directement toute la véracité de la réalité. Nous savons maintenant que l’univers est constitué de particules élémentaires, bien plus petites que les atomes, et que nous ne pouvons fondamentalement pas voir. Mais la science, par de nombreuses déductions et d’ingéniosité, peut prouver indirectement leur existence réelle. Aussi le réalisme permet-il d’explorer un univers préexistant à sa découverte en postulant l’essence de certaines entités physiques, même si cette existence ne peut pas être démontrée. Ce principe philosophique considère que la nature du vrai existe de manière absolue et que la science constitue le meilleur moyen de partir à sa conquête.

Le réalisme et l’idéalisme se placent aux extrémités du spectre conceptuel que nous pouvons avoir de la réalité. Mais autant ces points de vue peuvent s’opposer, autant tous deux sont basés sur l’idée que la réalité que nous percevons est construite conjointement sur deux principes. Le premier émane d’une entité objective extérieure que nous pouvons appeler le réel, tandis que le deuxième est constitué par nos mécanismes mentaux qui décodent et filtrent cette réalité pour la présenter à notre conscience. En fait, la différence entre ces deux modes de pensées tient surtout dans la prévalence que l’un des principes a sur l’autre [33]Nous ignorons ici volontairement des positions philosophiques peu crédibles comme le réalisme naïf, qui suppose que nous percevons la réalité telle qu’elle existe, ou l’idéalisme strict qui nie l’existence de cette réalité . L’idéalisme n’accorde aucun crédit au réel, car celui-ci est perçu comme un principe ineffable échappant fondamentalement à la raison, il n’y aurait rien à en tirer ou à apprendre sur lui. Le réalisme, au contraire, voit en nos perceptions et mécanismes cérébraux de simples éléments perturbateurs venant seulement flouter légèrement la compréhension que nous pouvons avoir de cette réalité. Cette déformation n’est pas considérée comme rédhibitoire et la science détiendrait la capacité, au moins sur le principe, de cerner la nature du réel avec autant de précision que possible.

Une critique qui peut être formulée à l’égard du réalisme, c’est de tout simplement ignorer les phénomènes de l’esprit et son cortège de perception dans la description qu’elle donne de la réalité. Le réalisme considère en effet que l’esprit émerge mécaniquement de l’organisation de nos cerveaux et qu’il n’a aucune incidence sur la réalité. Après tout, nos consciences peuvent être considérées comme un accident de l’évolution et l’univers se portait très bien avant notre venue. Mais le problème vient de l’hypothèse que la réalité puisse être cernée par la science, elle-même exclusivement basée sur l’expérience et donc sur les facultés de l’esprit humain. Il apparaît alors contradictoire d’affirmer le primat de la réalité sur l’esprit, pour finalement définir cette même réalité à l’aune de nos perceptions.

L’idéalisme expose quelques défauts lui aussi. Si la réalité demeure inaccessible, comment expliquer que les théories scientifiques fonctionnent ? Comment pourrions-nous prédire le résultat d’une expérience sans rien capturer de la réalité qui influencera son dénouement ? Il en va de même pour l’intersubjectivité, résultant de la constatation que deux êtres humains tombent généralement d’accord sur leur perception du même phénomène. Le problème de l’idéalisme provient ainsi de son refus d’en savoir plus et de mystifier les régularités observées de l’univers.

Réalisme interne

Bien sûr, beaucoup d’autres positions philosophiques jouent des coudes et se disputent une place au travers du dégradé conceptuel qu’il est possible de tirer entre réalisme et idéalisme. Mais contrairement à ces deux dernières conceptions qui s’expriment clairement sur la nature du réel, ces positions intermédiaires adoptent souvent une approche plus réservée et prudente. Par exemple, un point de vue scientifique moderne majoritairement rencontré vient des instrumentalistes. Cette approche n’essaie pas d’apporter une réponse à la question de l’existence de la réalité. Même si cette interrogation conserve son sens, les scientifiques considèrent souvent qu’y répondre est tout simplement impossible. Aussi se concentrent-ils uniquement sur ce qu’il est envisageable de connaître vraiment, c’est-à-dire sur la réalité empirique. La science n’aurait pas pour vocation de s’exprimer sur la nature du réel, mais seulement sur la structure des phénomènes qui s’en dégagent et qui sont mesurables. En conséquence, la notion de vérité émerge très différemment entre un réaliste et un instrumentalisme. Nous pouvons d’ailleurs reprendre la question de l’existence de l’électron comme base illustrative. Pour un réaliste, une théorie postulant son existence sera vraie si et seulement si l’électron existe vraiment, au sens premier et littéral du terme. Pour un instrumentalisme, la même théorie sera vraie si postuler l’existence de cette particule permet de réaliser des prédictions conformes à l’expérience, ni plus ni moins.

Si l’instrumentalisme joue la carte de la prudence, il n’en demeure pas moins qu’il élude la question. Mais d’autres conceptions plus sophistiquées tentent tout de même de s’avancer un peu plus loin sur ce chemin. C’est le cas, par exemple, du réalisme interne de Putnam. Comme ce dernier l’a souligné dans son expérience de pensée, il n’est pas possible d’attester de la réalité de la lune ou d’aucune théorie physique si l’humanité entière n’est qu’un régiment de cerveaux dans une cuve, sous l’emprise impitoyable d’une simulation se déroulant dans un monde où la lune n’existe pas. Il considère ainsi que la quête de ce que constitue la réalité revient à se bercer de l’illusion de pouvoir se placer en dehors du monde, indépendamment du point de vue limité de toute subjectivité. Selon ses termes, cela correspondrait à chercher le point de vue absolu, le « point de vue de Dieu ». Néanmoins, l’autre solution consistant à affirmer que la vérité se réduit à une pure chimère, produite par la conscience, ne lui plaît pas plus. Cette position réfute superbement que tout l’édifice bâti par les sciences puisse contenir une quelconque vérité, autre qu’authentiquement subjective. Or, notre intersubjectivité nous dicte qu’il existe indéniablement une forme de réalité, hors de nous, qui existe indépendamment de tout ce que nous pouvons imaginer sur elle.

Aussi Putnam soutient-il que les objets de notre réalité sont autant construits que découverts et n’acquièrent un sens que dans un cadre conceptuel donné. Il en découle qu’il existe plusieurs descriptions vraies du monde, et chacune d’elle peut être révisée sur base des croyances auxquelles elles se réfèrent, ainsi que sur leur adéquation avec l’expérience. Le réalisme interne revient alors à mener un jeu d’équilibre visant à se situer entre deux conceptions opposées, tout en reconnaissant qu’il est impossible de tirer un trait pour départager précisément ces deux positions. Il met en avant la rationalité afin de ne pas rompre toute attache avec la notion de vérité. Celle-ci joue un rôle médiateur dans la mesure où cette vérité n’est pas inconditionnelle, mais toujours dépendante d’un schéma conceptuel particulier. Ce pragmatisme se fonde sur la conception qu’il n’existe pas de vérité transcendant notre capacité à la reconnaître comme telle, mais que le monde ne peut toutefois pas se réduire à ce que nous pensons de lui. La vérité, loin d’être absolue, se réduirait à une quête perpétuelle et changeante ayant pour but de cerner ce que nous pensons être en adéquation avec nos normes et nos modèles. Mais tout comme une théorie scientifique est « vraie » tant que personne n’a démontré son contraire, nos normes et nos modèles sont toujours susceptibles d’être remis en question. La démarche scientifique, quant à elle, resterait un moyen efficace de débusquer ce que nous pouvons considérer comme étant la vérité, mais il ne faut pas oublier que cette démarche repose elle-même sur des notions conceptuelles ne pouvant prétendre à aucun absolu. Aussi cette vérité ne peut-elle pas quitter la sphère du consensus rationnel.

Le réel voilé

Le réel voilé constitue une description réaliste du monde défendue par Bernard d’Espagnat [34]Voir son livre : à la recherche du réel. . Celui-ci considère que, bien que les idéalistes ont techniquement raison en soulignant que nous ne pouvons pas dépeindre la réalité sans en référer à notre esprit, ce point de vue se révèle extrêmement peu satisfaisant, car il n’explique rien. Et même si une part de la réalité demeure inaccessible en soi, l’esprit semble bel et bien capable d’en dégager certaines structures et relations qui en décrivent la dynamique, au moins partiellement. Nous ne pouvons en effet pas manquer que, si la réalité nous trompe sur sa nature véritable, elle s’y prend toujours de la même façon. C’est d’ailleurs pour cette raison précise que la science permet d’effectuer des prédictions correctes et qu’elle rencontre le succès qu’on lui connaît. Aussi, à défaut de certitudes impossibles à atteindre, il n’est pas insensé de se contenter de quasi-certitudes et de considérer le réalisme comme un point de vue crédible.

D’Espagnat postule alors prudemment qu’il existe « quelque chose », et que ce dernier regroupe l’ensemble de l’univers, de ses événements ou de tout ce que ce soit d’autre. Ce quelque chose, en soi indéfinissable, existerait indépendamment de la conscience humaine. Mais si rien n’est postulé concernant la nature de cette réalité, la question reste alors de savoir s’il est possible d’en décrire quoi que ce soit. Pour répondre à cette question, d’Espagnat construit sa réflexion méticuleusement en s’appuyant sur les résultats de la mécanique quantique. Sa thèse, bien que réaliste, doit ainsi satisfaire à différents critères peu intuitifs qui ont pour effet de l’éloigner fortement des visions scientistes banales ; visions qu’il juge fort peu crédibles. Ces théories scientistes peu plausibles sont toutes celles élaborées avant l’avènement de la mécanique quantique, et qui reposaient alors sur un réalisme proche ; c’est-à-dire sur un ensemble de notions intelligibles et familières. Jusque-là, la science entretenait une vision réductionniste du monde : elle cherchait à le décomposer en ses constituants élémentaires et voyait en ces petits grains le petit assortiment de briques avec lequel l’univers pouvait être bâti. Cette vision de minuscules constituants, agissant localement les uns avec les autres, se ramène un peu à l’image des engrenages et des ressorts qui composent une horloge.

Toutefois, le problème de cette conception surgit des dernières avancées opérées dans le domaine de la physique, avec lesquelles elle ne colle absolument pas. Les expériences menées en mécanique quantique nous témoignent en effet que, pour peu que la notion de réalité ait du sens, alors cette réalité doit être non séparable. Cette propriété est liée à l’intrication quantique, nous montrant qu’il est faux de croire que l’espace et le temps peuvent dissocier deux particules qui ont interagi dans le passé. L’intrication autorise deux points distincts dans l’univers à communiquer arbitrairement, sans aucune considération de distance entre ceux-ci. Une particule n’est d’ailleurs liée à aucune notion de localité et n’existe pas en soi puisque celle-ci résulte de l’excitation fugace de ce que l’on appelle un champ quantique ; elle peut donc vivre un temps avant de disparaître pour se muer en autre chose. Quant à connaître la nature d’un champ quantique, la question reste bien entendu sans réponse. Même le déterminisme de l’univers semble s’évaporer au vu de l’impossibilité de prédire le résultat d’interaction de deux particules, le mieux que nous pouvons en donner étant décrit en termes de probabilités. Aussi, les conséquences de la mécanique quantique mènent très loin de la vision des « petits grains » et nous imposent de représenter le monde par toutes sortes d’opérateurs mathématiques, d’équations et de quantités abstraites dématérialisées se conservant au grès de son évolution.

Deux camps se sont opposés historiquement pour interpréter toutes ces conséquences déroutantes. Certains ont suivi la pensée de Bohr, consistant à considérer la mécanique quantique pour ce qu’elle apporte : un moyen de communication de l’expérience entre les hommes, et non une description de la réalité. D’autres, dont Einstein, ont longtemps imaginé qu’il existait quelque chose de concret, de tangible et de familier derrière tous ces opérateurs mathématiques, telles de petites horlogeries masquées et inaccessibles à l’expérience. Ces théories qui soutiennent le déterminisme de l’univers sont appelées théories à variables cachées. Et à défaut de pouvoir débusquer ces variables, des protocoles expérimentaux ont été proposés pour en attester de l’existence. Les résultats qui en ont découlés n’offrent toutefois aucune échappatoire : aucune théorie à variable cachée locale n’est plausible. Même si le déterminisme n’est pas totalement remis en cause [35]En ce sens qu’il est toujours possible d’imaginer une théorie à variables cachées non locale. L’exemple emblématique en est la théorie de David Bohm qui, quoique déterministe, est capable de reproduire exactement les mêmes prédictions que la mécanique quantique traditionnelle. Le prix à payer est néanmoins une bien plus grande complexité alors qu’elle n’apporte concrètement aucun avantage pratique. Elle est à ce jour fortement marginalisée. , ce qui est bel et bien acquis est que l’univers est inextricable, il ne peut pas être considéré comme un tout séparable en ses parties.

Un univers indivisible exige une forte imagination conceptuelle et impose de revoir certaines bases philosophiques. D’Espagnat considère néanmoins que cet univers ne découle pas entièrement de notre esprit et qu’une fraction de nos observations doit s’imputer au réel. Il défend ainsi la vision d’un réalisme ouvert, non physique [36]C’est-à-dire que la réalité ne peut pas être entièrement capturée par les objets accessibles à notre connaissance expérimentale , dit aussi réel voilé. Bien qu’intrinsèquement inaccessible, le monde se reflète en partie dans nos théories scientifiques en nous révélant en quelque sorte certaines de ses structures. Mais cette réalité indépendante existe hors du cadre de l’espace et du temps et il faut se résoudre à accepter que ces concepts, ainsi que toutes les entités de nos modèles physiques, se résument à de simples approximations nous permettant de tenter d’en saisir le sens.

Multiplicité du réel

La quête visant la définition du réel produit de nombreuses et intenses dialectiques. D’un côté, les visions idéalistes nient la possibilité d’établir une quelconque vérité absolue et estiment qu’il demeure inutile de vouloir en parler. Seule l’information fournie à notre conscience peut être considérée comme fiable. À l’autre bout du spectre, le réalisme affirme que la physique constitue l’approximation d’une théorie unique donnant la description vraie de la réalité. La démarche scientifique se propose alors de tendre vers cette vérité au travers d’un processus faillible, certes, mais infiniment révisable.

Bien sûr, beaucoup d’autres conceptions existent, comme celles sur lesquelles nous nous sommes attardées. Ainsi le réalisme interne de Putnam tente-t-il d’ouvrir une brèche entre les deux voies traditionnelles en estimant que, même si l’univers perdure indépendamment de nous, il ne dispose d’aucun élément que nous puissions explorer sans qu’il passe par le filtre de nos concepts. Le réel dépendrait toujours du cadre conceptuel par lequel on l’aborde. Quant à la science, elle se réduirait à une démarche ayant seulement pour but d’élaborer le meilleur modèle consensuel attribuable à cette réalité.

De son côté, d’Espagnat postule que nous nous trouvons en face à face avec le monde et que, si ce dernier est inintelligible en soi, il reste possible de construire des modèles capturant en partie son essence. La science, à défaut de pouvoir nous décrire la nature ontologique de l’univers, peut nous dire ce qu’il n’est pas. La mécanique quantique nous force par exemple à admettre que celui-ci est intriqué et non séparable, et qu’il devient illusoire d’essayer de le détricoter pour dénicher ses constituants les plus élémentaires.

Cette entrave implacable nous empêchant de définir la nature de la réalité me laisse à penser qu’il est utopique de vouloir parler d’elle, au sens absolu du terme. Mais si le fond de la question se perd dans des profondeurs abyssales, il est légitime d’envisager que cette réalité se déploie au travers de plusieurs niveaux remontant finalement jusqu’à nous. C’est de la surface trouble de ces eaux insondables que nos consciences s’extraient pour dériver un temps, en se forgeant par la même occasion leur propre version de la réalité. Malgré tout, faut-il renoncer à parler du réel comme le suggère le point de vue idéaliste ? La réponse est « oui » si l’on désire uniquement pénétrer l’entièreté du problème. Mais il resterait néanmoins dommage d’abandonner cette quête pour peu que l’on se contente de scruter à travers la brume derrière laquelle il se cache. Car aucune conception philosophique ne peut nier que la réalité s’élève jusqu’à nous, d’une manière ou d’une autre [37]Même l’idéalisme strict, qui rejette toute réalité extérieure, ne nie pas le sujet pensant. La réalité correspond simplement à celui-ci. . Ce que nous en percevons au travers de notre conscience ne fait qu’en rajouter un niveau supplémentaire. La strate du dessous nous est donc en principe partiellement accessible.

Pour fixer les idées, je vais partir une fois encore d’un monde simulé sur ordinateur. Ce genre d’expériences de pensée a bien sûr pour simple vocation de suggérer des images sur des concepts qu’il n’est pas possible de saisir entièrement. L’univers se cache déjà assez bien derrière son aura de mystère pour qu’il soit nécessaire de l’imaginer enchâssé dans un niveau supérieur. Toutefois, comme pour l’expérience du cerveau dans une cuve de Putnam, la plausibilité de ces mises en œuvre ne peut pas être totalement réduite à zéro. Elles restent dans le domaine du possible et il faut ainsi en tenir compte lorsque l’on tente de se frotter à l’essence du réel. Dans le cas présent, cette expérience va permettre d’illustrer comment s’articulent plusieurs niveaux de réalité, et de montrer à quel point il est vain de vouloir saisir cette notion dans son entièreté.

Reprenons le petit monde simulé qui a été décrit dans le chapitre traitant de la nature de l’électron. Ce monde était dépeint comme analogue au nôtre et peuplé d’êtres conscients et assez intelligents pour s’interroger sur la nature de leur réalité. Par commodité, nous nommerons cet univers le monde Smallworld, afin de ne pas le confondre avec les autres dont nous allons parler. Smallworld est ainsi enchâssé dans ce que, faute de mieux, nous appellerons le monde réel. Mais tant qu’à simuler un monde sur ordinateur, pourquoi ne pas en simuler un deuxième ? Cette fois, afin de verser dans un peu plus de créativité, ce monde original ressemblera à celui de Flatland [38]Flatland est une œuvre allégorique écrite par l’écrivain britannique Edwin Abbott Abbott. Elle raconte comment se passe la vie dans Flatland, monde en deux dimensions habité par des êtres géométriques tels des segments, des cercles ou des polygones. Le protagoniste de l’histoire, un carré, se retrouve à rêver de visiter Lineland, monde en une dimension habité par des points. Plus tard, il recevra lui-même la visite d’une sphère en provenance de Spaceland, qui tentera de le convaincre de l’existence de la troisième dimension. L’histoire raconte en fait comment il est possible de se bloquer soi-même dans ses certitudes, en refusant d’envisager que les choses soient plus que ce qu’elles paraissent. .

De mon point de vue, tous les habitants de Smallworld ou Flatland m’apparaissent comme virtuels, ils n’existent pas vraiment dans le sens où rien ne les rattache à quelque chose de physique, de « réel ». Ils n’existent qu’en tant que configuration particulière de la mémoire du simulateur. Mais si tous ces êtres disposent d’une conscience, à leur manière, ceux-ci doivent se forger une image mentale de leur monde qui correspond à leur réalité. Il se peut alors qu’ils partent en quête de la nature de leur univers. Le problème c’est que, par définition, et de mon point de vue, la réalité correspond au monde dans lequel je me trouve, totalement inaccessible aux habitants de mes simulations. Celle-ci percole bien sûr jusqu’à eux puisque c’est le simulateur qui donne vie à Smallworld et à Flatland. Mais ces deux mondes sont parfaitement étanches l’un à l’autre et mus par des lois qui peuvent n’avoir rien en commun. Y a-t-il dès lors un sens à prétendre que la réalité ultime des deux simulations plonge jusqu’au monde réel dans lequel je me trouve ? Y a-t-il un sens à disserter sur la réalité de façon absolue ?

D’un point de vue ontologique, nous pourrions d’ailleurs nous demander dans quoi s’enracine la réalité des deux simulations, serait-ce dans le simulateur ? Le problème est que celui-ci ne constitue qu’un substrat commode pour manipuler les innombrables bits d’information qui leur donne forme. Comme nous l’avions mentionné ironiquement, un simple objet à deux états peut jouer le rôle de bit. L’important repose surtout sur le fait que la notion de bit d’information existe, quel qu’en soit le support, et qu’une procédure automatique et systématique puisse manipuler leurs états efficacement. Vue de cette façon, non seulement la fonction de l’ordinateur paraît très secondaire, mais la notion de réalité de ces simulations semble aussi nous glisser des mains. Il est difficile d’imaginer que la configuration particulière d’un grand nombre d’objets servant de support à de l’information puisse contenir en son sein un sens intrinsèque, quel que soit le gigantisme de ce nombre. C’est ce que nous devons pourtant admettre si les simulations sont assez puissantes que pour abriter des êtres qui nous apparaissent conscients. Conscience et réalité semblent donc partager un curieux point commun. Tout comme nous pouvons attribuer l’émergence de nos consciences à la configuration unique et particulière de nos cerveaux, un univers pourrait s’extraire de la configuration singulière d’un substrat ancré dans une autre réalité.

Toutefois, ne serait-ce pas là tout le problème, comment pouvons-nous nous convaincre qu’une quelconque simulation renferme de la conscience ? Pour y arriver, nous devons impérativement pouvoir extraire et générer du sens intelligible pour nous, sur base de tout le contenu mémoriel de l’ordinateur. C’est seulement alors que nous pourrions estimer si ce que nous observons de Smallworld et Flatland recèle quoi que ce soit que nous pourrions qualifier d’intelligent à l’aune de nos standards. Mais cette nécessité de nous inclure dans la boucle soulève deux problèmes qui rendent la notion de réalité particulièrement insondable.

La première difficulté est liée à notre incapacité potentielle à déterminer si une simulation quelconque contient un processus conscient. Nous devons immanquablement nous demander ce qui nous rend pertinents pour en juger. Car si Smallworld est construit comme le reflet de notre monde, ce n’est pas du tout le cas de Flatland. Ce que nous verrions de cet univers serait par ailleurs entièrement différent de l’image mentale que s’en forgeraient ses habitants (qui ne perçoivent bien sûr que des images en une dimension). Il apparaît alors concevable que ce qui serait intelligible pour les êtres de ces simulations ne le soit pas pour nous, quoique nous soyons à l’origine des lois ayant permis l’émergence de leur monde. De leur côté, les habitants de Flatland et de Smallworld pourraient aussi chercher à savoir ce qu’il se cache derrière leur propre perception du réel. À force de ténacité et d’ingéniosité, ils pourraient parvenir à modéliser avec plus ou moins d’exactitude les lois qui régissent leur univers respectif. En poussant plus loin, ils pourraient en arriver à supposer que ce qui se cache derrière ces lois et objets physiques tient entièrement à la notion d’information. Mais jamais ils ne pourront se figurer ce qui pourrait bien donner corps à celle-ci. En bref, la frontière qui sépare deux réalités apparaît redoutablement impénétrable.

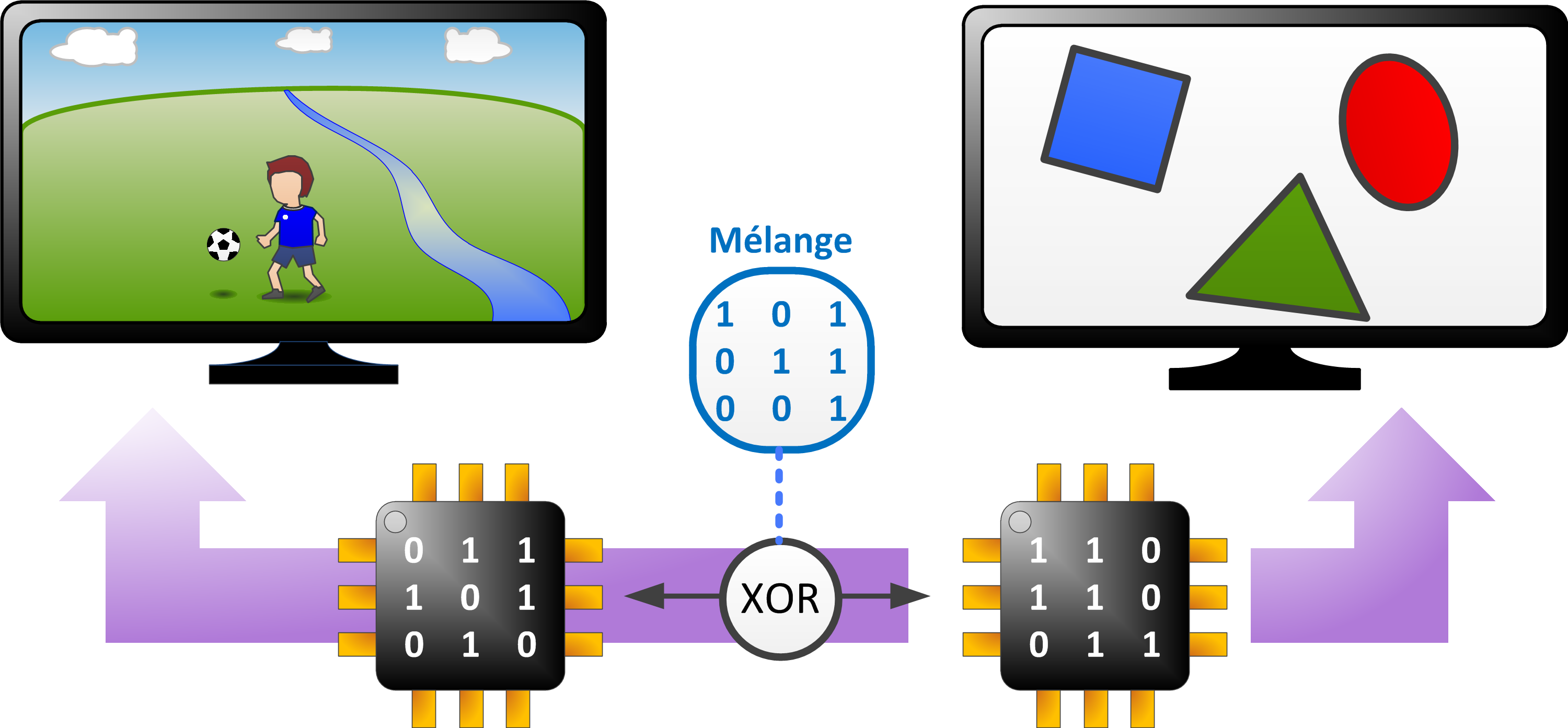

Imaginons toutefois que nous arrivions à surmonter cette difficulté, que nous arrivions à interpréter le contenu des deux simulations et à nous persuader de l’existence intrinsèque de Smallworld et de Flatland. Supposons que nous soyons convaincus que tous deux renferment des êtres qui manifestent un degré d’intelligence et de conscience de soi très élevé. Dans ce cas, pouvons-nous vraiment supposer que ces mondes et leurs habitants existent indépendamment de notre regard ? Car le problème, colossal, provient de leurs existences qui se résument à l’agencement particulier de la mémoire d’un ordinateur. Et comme nous l’avions déjà mentionné, celle-ci peut tout autant s’apparenter à un boulier géant. Or, l’agencement particulier de celui-ci n’acquiert un sens à travers mes propres yeux que si, et seulement si, je connais la procédure pour interpréter la position de chacune des boules. Imaginons maintenant Smallworld figé dans une configuration particulière sur ce boulier. Dans ce cas, il m’est toujours possible de mélanger son contenu selon n’importe quelle procédure réversible de mon choix sans rien changer à l’interprétation de ce monde. Même brouillé, le boulier demeure interprétable tant que je connais la méthode permettant de remettre toutes les boules dans leur bon ordre. Mais parmi toutes les opérations que je peux choisir pour effectuer mon mélange, il en existe immanquablement quelques-unes qui, une fois appliquées sur Smallworld, produiront un boulier agencé exactement de la même façon que Flatland. Cela signifie alors que, quand bien même mon boulier devrait s’interpréter comme Flatland, il pourrait m’apparaître comme Smallworld, car je sais comment réorganiser son contenu au préalable. Le rôle de ma perception dans l’existence de l’un ou de l’autre se révèle alors déterminant ; il ne m’est pas possible d’affirmer qu’une réalité que j’observe existe en dehors de moi.

Figure 21: Cette figure illustre le rôle fondamental que semble jouer l’observateur pour attribuer une réalité intrinsèque à une simulation. Le contenu mémoriel de gauche conduit l’ordinateur à dévoiler Smallworld, tandis que celui de droite révèle Flatland. Néanmoins, passer d’un contenu mémoriel à l’autre ne requiert qu’une simple étape de mélange additionnelle. Celle-ci ne constitue qu’une opération arbitraire supplémentaire sur le chemin (violet) qui conduit à l’interprétation du contenu mémoriel. Ce dernier peut donc être observé de multiples façons et il devient difficile d’attester que l’un de ces deux mondes existe sans qu’il n’y ait quelqu’un pour y poser le regard.

Cette expérience de pensée nous montre à quel point le concept de réalité nous échappe totalement. Autant une approche holistique est indispensable pour le comprendre pleinement, autant une telle quête, illusoire, se révèle bien au-delà de notre portée. Même prendre la place du créateur n’aide pas à le saisir entièrement. Aussi, la réalité des simulations dont nous avons parlées ne peut être appréhendée que partiellement, et cet aspect de compréhension dépend de quel côté on se trouve. Le point de vue externe à la simulation peut sembler apporter un meilleur éclairage de prime abord, mais c’est pour mieux se rendre compte ensuite qu’un aspect ne peut exister sans l’autre et que tout demeure subjectif. L’affirmation de Putnam, soutenant que le point de vue de Dieu n’existe pas puisque toute réalité est toujours affaire d’interprétation, semble toujours de mise lorsque l’on tente d’adopter un regard extérieur. Cela n’empêche toutefois pas la réalité de nous atteindre et de constituer le socle sur lequel chaque interprétation personnelle peut être bâtie. C’est ce que ne manque pas de souligner d’Espagnat dans sa théorie du réel voilé. Le réel reste hors de portée, certes, mais il se projette tout de même sur nous au travers du jeu de miroirs complexe que constitue nos perceptions et nos consciences. Il demeure donc envisageable de cerner partiellement les lois qui sous-tendent la facette qu’il offre à nous, mais le gros de l’iceberg demeurera caché à jamais à nos méthodes de raisonnement qui semblent définitivement bien en peine à expliquer quoi que ce soit de façon absolue.

Ce texte de Jean-Sébastien Gonsette est publié sous la license CC BY-NC-ND 4.0

[30]: Toute ressemblance avec un dessin existant ou ayant existé est purement fortuite

[31]: Les Brins d’une Guirlande Eternelle

[32]: C’est-à-dire, selon le point de vue, qu’il n’existerait rien d’autre que ma conscience s’illusionnant d’écrire ce livre, ou bien que la vôtre en train d’imaginer le lire

[33]: Nous ignorons ici volontairement des positions philosophiques peu crédibles comme le réalisme naïf, qui suppose que nous percevons la réalité telle qu’elle existe, ou l’idéalisme strict qui nie l’existence de cette réalité

[34]: Voir son livre : à la recherche du réel.

[35]: En ce sens qu’il est toujours possible d’imaginer une théorie à variables cachées non locale. L’exemple emblématique en est la théorie de David Bohm qui, quoique déterministe, est capable de reproduire exactement les mêmes prédictions que la mécanique quantique traditionnelle. Le prix à payer est néanmoins une bien plus grande complexité alors qu’elle n’apporte concrètement aucun avantage pratique. Elle est à ce jour fortement marginalisée.

[36]: C’est-à-dire que la réalité ne peut pas être entièrement capturée par les objets accessibles à notre connaissance expérimentale

[37]: Même l’idéalisme strict, qui rejette toute réalité extérieure, ne nie pas le sujet pensant. La réalité correspond simplement à celui-ci.

[38]: Flatland est une œuvre allégorique écrite par l’écrivain britannique Edwin Abbott Abbott. Elle raconte comment se passe la vie dans Flatland, monde en deux dimensions habité par des êtres géométriques tels des segments, des cercles ou des polygones. Le protagoniste de l’histoire, un carré, se retrouve à rêver de visiter Lineland, monde en une dimension habité par des points. Plus tard, il recevra lui-même la visite d’une sphère en provenance de Spaceland, qui tentera de le convaincre de l’existence de la troisième dimension. L’histoire raconte en fait comment il est possible de se bloquer soi-même dans ses certitudes, en refusant d’envisager que les choses soient plus que ce qu’elles paraissent.